玄関や窓のすき間から、猫が脱走してしまうケースは少なくありません。外の世界には交通事故、感染症、迷子、恐怖によるパニックなど、命に関わるリスクが潜んでいます。大切な猫を守るには、事前の備えが重要です。

はじめに|外の世界に興味津々です

ねこちゃんは、

外の世界に興味津々です。

窓の外を眺めていたり、

小鳥の声に反応したりする姿は

とても愛らしいですよね。

でも、外の世界は、ねこちゃんにとって

想像以上に過酷で、危険がいっぱいです。

最近ではSNSなどで

「脱走した猫を探しています」という

投稿も多く見かけたりもします。

気候が良くなる春〜秋にかけては

網戸や玄関の開け閉めも増え、

脱走リスクも高まります。

「うちの子は大丈夫」

と思っていたご家庭ほど、

ふとしたすきにドアから出てしまった、

網戸を突き破って脱走してしまった、という

事故が後を絶ちません。

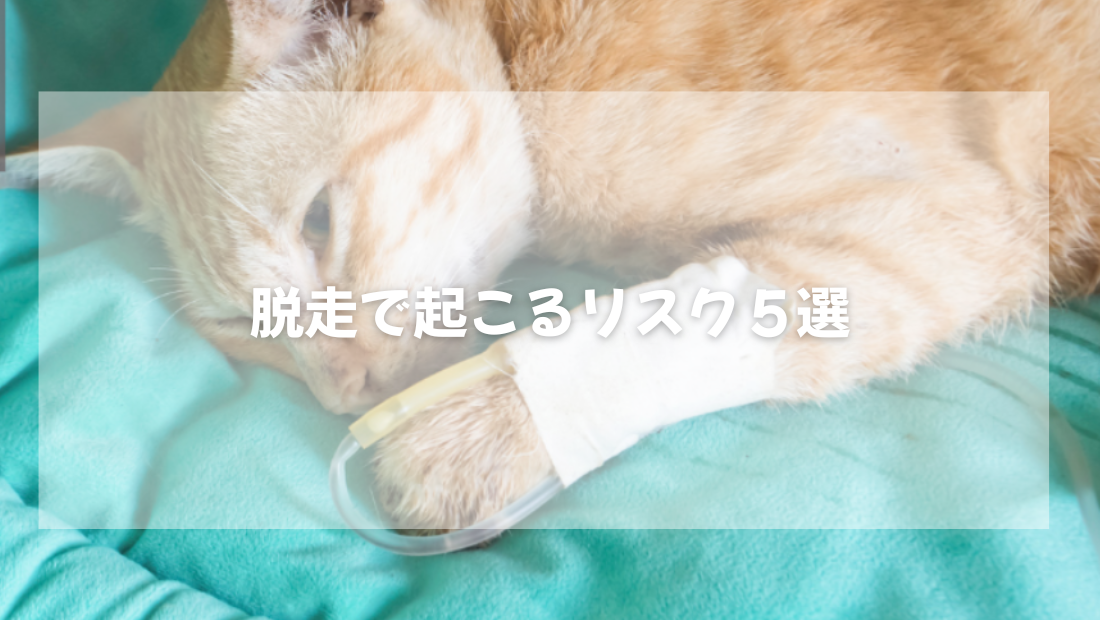

脱走後にケガを負ったり、

衰弱してしまった子をたびたび診察します。

そして、すべての飼い主さんが

「まさかうちの子が」とおっしゃいます。

愛猫を守れるのは、飼い主さんだけ。

そして「にゃんゲート(ペットゲート)」は

そのための大切な備えのひとつです。

この記事では、脱走によって起こる

代表的なリスクを5つに分けて、

解説していきます。

1. 車にひかれてしまうリスク

室内で暮らしている猫ちゃんは、

車の存在やスピード感に慣れていません。

外へ飛び出した瞬間、

パニック状態で道路へ走り出してしまうこともあり、

事故のリスクはとても高くなります。

実際に、交通事故に遭って

骨折や内臓損傷を負った子が

緊急で搬送されてくるケースもあります。

中には、

命を落としてしまう子もいるのが現実です。

特に夜間は、ドライバーからも見えにくく、

大通りでの事故は

致命的になりやすい傾向があります。

車は猫ちゃんにとって、

とても危険な存在。

だからこそ、玄関やベランダに

物理的なバリアを

つくってあげることが大切なのです。

特に注意したいのは、

「外に出るつもりではなかったのに」

というケースです。

来客や宅配便の応対で玄関を開けた瞬間、

後ろからスッと飛び出してしまうことも。

また、家族が荷物の出し入れでベランダの

窓を開けたままにしていたことがきっかけで、

猫がベランダの柵を越えて姿を消した…

という事例もあります。

猫は驚くほど静かに、

そして素早く動く動物です。

「ちょっとだから大丈夫」という油断が、

一生忘れられない後悔につながることも。

だからこそ、ほんのわずかな時間でも、

脱走防止策を徹底する意識が必要です。

2. ケガを負うリスク

外の世界には、猫にとって予測できない

多くの“危険”が潜んでいます。

たとえば、野良猫や散歩中の犬、

時にはタヌキやハクビシンなどの野生動物と

鉢合わせることもあります。

これらの動物たちは、縄張り意識が強く、

突然の遭遇によって喧嘩に発展し、

咬傷や引っかき傷などの

ケガを負うケースが多くあります。

特に、首や目などの部位に傷を受けた場合、

感染症のリスクも高まり、

治療にも長い時間を要します。

また、外には鋭利なものや

ガラスの破片、さびた金属、

工事現場の資材なども落ちており、

思わぬところでケガをする危険も。

屋根からの落下や、

高い塀を飛び越えようとしての

骨折や脱臼といった

事故も少なくありません。

「運動神経がいいから大丈夫」

という過信が、

愛猫の健康を脅かす結果に

なってしまうこともあります。

猫が安全に過ごせるのは、

やはり家の中の“管理された環境”です。

さらに忘れてはならないのが、

外傷からの「二次被害」です。

傷口から細菌が侵入し、

膿がたまることで化膿したり、

深部まで感染が広がることも。

特に首回りや口元の

ケガは、

ごはんや水がしみて痛みを感じやすく、

食欲が落ちたり、

衰弱してしまう可能性もあります

外で負った小さなケガが、

見えにくい場所にできていると、

発見が遅れてしまうこともあります。

3. 迷子のリスク

猫は優れた帰巣本能を持っている──

そう思われがちですが、

それは外での生活に慣れていた

猫に限った話です。

完全室内飼育の猫ちゃんは、

自宅周辺の地理感覚を

まったく持っていません。

一度外に出てしまうと、

匂いや音、景色の変化に混乱して、

どの方向に進めば良いのかも

わからなくなってしまいます。

実際、脱走して数日間

行方不明になるケースは少なくなく、

運よく発見されても、

衰弱していたり、

交通事故に遭っていたという事例もあります。

また、発見されても飼い主の元に戻らず、

保健所や動物愛護センターに

収容される場合もあります。

このときに重要になるのが

「マイクロチップ」です。

迷子札が外れてしまったとしても、

マイクロチップが入っていれば、

照合によって飼い主の元へ

戻れる可能性が高くなります。

マイクロチップの登録は

命をつなぐ“身分証”です。

完全室内飼いの猫ちゃんは、

外の世界をほとんど知りません。

そのため、いざ外へ出てしまっても、

帰ってくる道がわからず、

迷子になってしまうことがほとんどです。

さらに、時間が経つにつれて

飼い主さんのにおいも薄れてしまい、

自宅を見つけるのが難しくなります。

チラシを貼ったり、SNSで呼びかけたりして

ようやく保護されたケースもありますが、

全ての子が無事に戻れるわけではありません。

飼い主さん自身も「どこを探せばよいのか」わからず、

夜通し懐中電灯を持って近所を歩き回る方もいます。

ねこちゃんが「迷子にならないように」

という予防の意識がとても大切です。

捜索の際には、まず家の周辺を静かに探し、

身を潜めやすい場所

(車の下、室外機の裏、草むら)を

中心に確認することが重要です。

猫は見知らぬ場所に出てしまうと、

知らない音やにおいに驚いて

動けなくなることがあります。

パニック状態では、

飼い主の声にも反応できないこともあるため、

夜間の捜索は特に注意深く行いましょう。

また、自治体の保健所や動物愛護センター、警察にも

早めに連絡することが大切です。

保護された猫は、一定期間保管された後、

譲渡対象になったり、最悪の場合は

処分対象となることもあります。

このような事態を防ぐためにも、

マイクロチップの装着は非常に有効です。

登録情報と照合されることで、

飼い主に連絡が届くケースが増えています。

「見つかるだろう」ではなく、

「見つける努力」と「事前の備え」が命を守ります。

4. 病気にかかるリスク

外の世界には、

猫にとって命を脅かす病原体が数多く存在します。

室内で過ごす猫は、

ワクチンで予防できる病気には

ある程度の免疫を持っていますが、

自然界にあるウイルスや細菌、寄生虫などに

対する免疫は決して十分とは言えません。

脱走して野良猫や外飼いの猫と接触することで、

感染症のリスクが一気に高まります。

特に代表的なものに、

「猫白血病ウイルス(FeLV)」

「猫エイズウイルス(FIV)」

などがあります。

これらは一度感染すると完治が難しく、

長期にわたる健康への影響が残る恐れがあります。

また、

ノミ・ダニ、回虫や条虫などの

寄生虫に感染する可能性もあります。

中には人間にも感染する「人獣共通感染症」も存在し、

家庭全体への影響も見逃せません。

さらに、汚れた水やゴミをあさることで食中毒を起こしたり、

ガラス片や異物を誤って飲み込むなど、

室内では想定できない健康被害に遭遇することもあります。

こうしたリスクを防ぐには、

何よりも外に出さない環境づくりが基本です。

「少しくらいなら平気」

と思って扉を開けた一瞬が、

取り返しのつかない病気につながる可能性もあります。

5. 怖がって動けないリスク

外に出た猫が必ずしも

遠くへ行くとは限りません。

実は、脱走して間もない猫の多くは、

家の近くで身を隠していることが

非常に多いのです。

慣れない音や匂い、

通行人の気配におびえて、

車の下、植え込みの奥、

物置の裏などに

じっと潜んでいることがあります。

こうした状態の猫は、

見た目には気づきにくく、

飼い主が近くを通っても

動かない、

声をかけても反応しないことも

珍しくありません。

強いストレスや恐怖から、

身体が固まり、

動けなくなってしまうのです。

特に臆病な性格の子や、

もともと外の世界に慣れていない猫は、

パニックになりやすく、

時間が経つにつれて

さらに動かなくなる傾向があります。

このようなケースでは、

猫がそこにいると気づかれずに

放置されてしまう、

または誰かに追い払われて

さらに遠くへ移動してしまう

というリスクもあります。

見つけても、いきなり近づいたり

無理に捕まえようとするのではなく、

声をかけながら時間をかけて

安心させることが大切です。

一見「行方不明」でも、

実はすぐそばにいる──

そんな可能性があることを

忘れないようにしましょう。

まとめ|命を守るための備え

猫との暮らしは、

かけがえのない時間です。

だからこそ、ほんの少しの備えが

命を守る大きな力になることを

忘れないでください。

脱走はどの家庭にも起こりうることであり、

「うちの子に限って」という思い込みは

後悔に変わってしまうこともあります。

いつも通りの日常を

安心して過ごせることが、

猫にとって何よりの幸せです。

脱走を想定した工夫が、大きな安心に変わります。

あなたの優しさが、今日も愛猫を守っています。